〔本報主任記者吳吉雄 河南報導〕

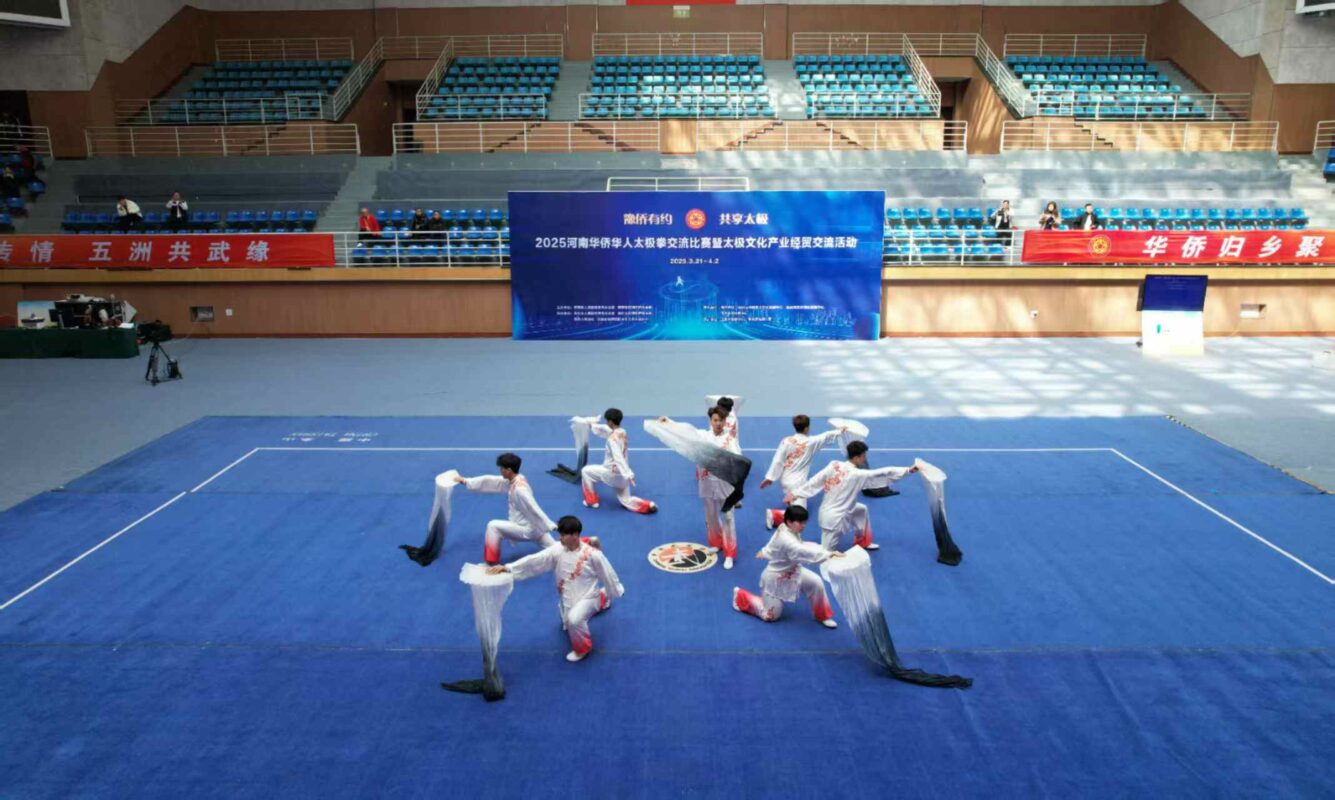

豫僑有約·共享太極”2025河南華僑華人太極拳交流比賽暨太極文化產業經貿交流活動成功舉辦3月31日至4月2日。此次活動由河南省政府、河南省僑聯共同主辦,焦作市政府僑辦、焦作市僑聯、溫縣人民政府、河南省華僑國際文化藝術交流協會協辦,旨在弘揚太極拳文化,深化海內外華僑華人文化交流,推動太極文化與經貿產業融合發展,助力河南擴大高水平開放,活動在溫縣陳家溝圓滿舉行,海外僑領、太極拳愛好者、僑商代表等近500人参加活動。

省僑聯主席楊海強:對遠道而來的僑界友人、太極拳愛好者和各界嘉賓表示熱烈的歡迎。他指出,太極文化是黃河文化的重要瑰寶,更是全球華僑華人共同的情感紐帶。陳家溝原名常陽村,坐落於河南省焦作市溫縣城東5公里處的清風嶺中段,南臨黃河,北依太行,與伏羲畫卦台、河洛匯流處隔河相望,地理位置得天獨厚,鍾靈毓秀。明洪武年間,山西澤州人陳卜遷至該村,因村中有一條南北走向的深溝,隨著陳氏人丁繁衍,此村便更名為陳家溝。

有幸受邀於僑聯之约、參與「豫僑有約 共享太極」走進了中華民族發源地,河南省中原之地溫縣陳家溝,乃中國武術太極拳的發源聖地,這與我們台灣人的印象中的是「武當張三丰太極」截然不同,重新學習與認識,中華武術博大精深,溫縣陳式太極拳猶如一颗璀璨的明珠,在中華武術的浩瀚星空中閃耀著獨特而迷人的光芒。

追溯太極拳的起源,陳氏第九世陳王廷功不可沒。他博采民間諸優秀拳種之精華,並結合導引、吐納術、中醫經絡學,依據祖傳拳術,編創出了這套內外兼修、剛柔相濟的拳術——太極拳。此拳理根太極,以陰陽轉換之意為名,集强身健體、搏擊技藝、哲學思想等於一體,是中華武術的瑰寶。

陳王廷造拳之後,拳法在陳氏家族中世代相傳,先後湧現出陳長興、陳有本、陳清平、陳鑫等一批太極拳大家。他們推陳出新,不斷豐富和完善太極拳的套路與技法,使其在家族內部得以薪火相傳,綿延不絕。在這漫長的傳承過程中,太極拳始終保持著其獨特的魅力和深厚的文化內涵。然而,曾幾何時,陳家溝的太極拳傳承也面臨過困境。1941年,大旱蝗害與時局動蕩,致使陳家溝很多村民背井離鄉,太極拳的傳承一度岌岌可危。但幸運的是,上世紀60年代,陳照丕、陳照奎等在外工作的傳承人還鄉教拳,讓陳家溝重興習拳之風,再次掀起了太極拳的學習熱潮,並湧現出陳小旺、王西安、陳正雷、朱天才等一批聞名中外的太極拳師。他們以精湛的武技和高尚的武德,將陳家溝太極拳傳播到五湖四海,讓這項古老的武術在世界範圍內煥發出新的活力。

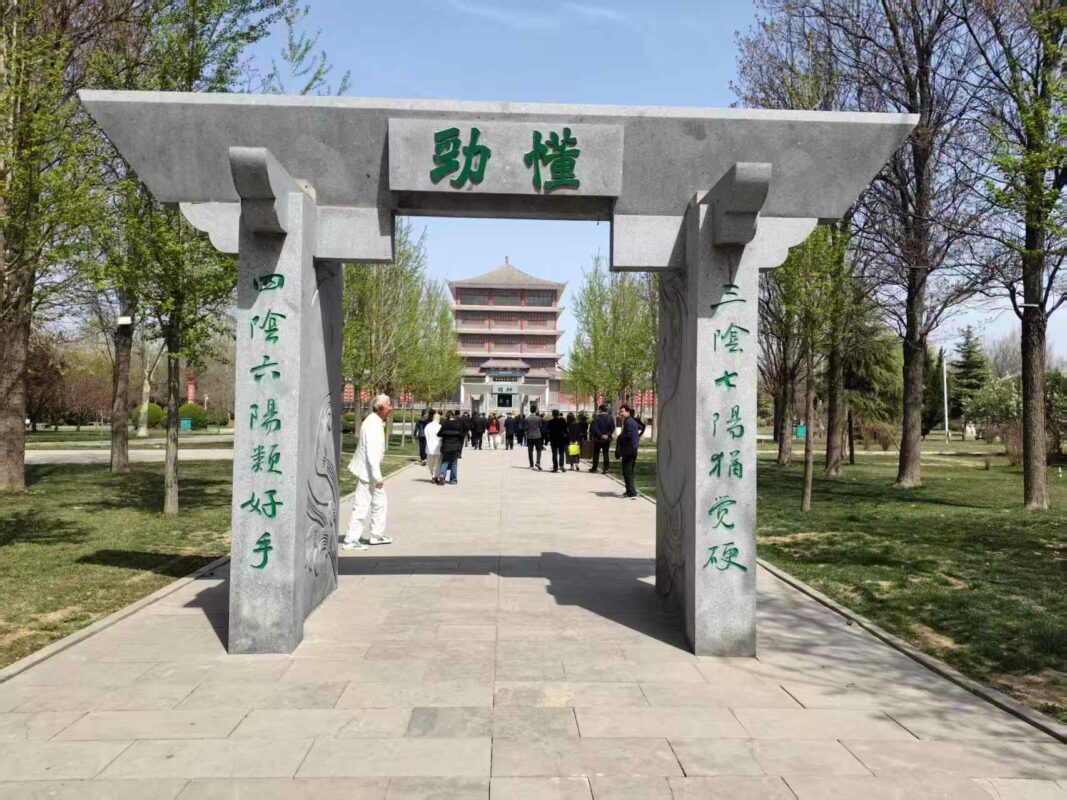

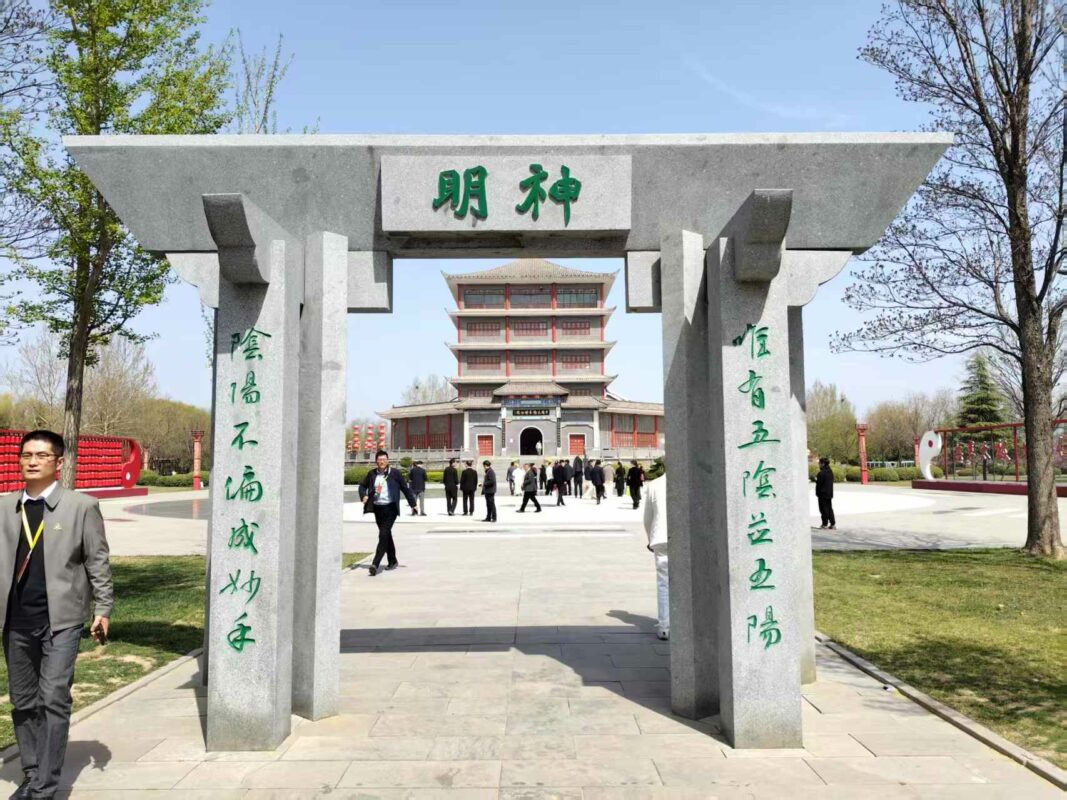

河南省僑聯副主席呂劍表示:如今,陳家溝作為太極拳的發源地,依舊保留著濃厚的太極文化氛圍。全村民眾對太極拳的熱愛與傳承,令人感動。村裡80%以上的人都會打太極拳,真可謂家家有“兵器”,戶戶有習武人。走在陳家溝的大街小巷,隨處可見人們練習太極拳的身影,一招一式,盡顯太極神韻。這裡不僅有令人敬仰的太極拳祖祠,供人們紀念歷代太極拳宗師;還有陳氏太極拳歷代宗師紀念館,展示著太極拳的發展歷程和宗師們的輝煌事跡。此外,陳家溝武術館中,當代太極拳師的風采令人贊歎,他們傳拳授藝,培育著一代又一代的太極拳愛好者。充滿傳奇色彩的楊露禪大師學拳處,更是吸引著無數國內外武術愛好者前來尋根問祖、學習觀摩、交流切磋。

不僅如此,陳家溝太極拳文化旅遊區已發展成為國家AAAA級景區,規劃面積35平方公里,核心區3.5平方公里。景區內的太極拳博物館、太極文化園、武學社、東溝創拳處、中華太極館、陳照丕陵園、古皂角樹、名人故居、太極拳文化國際交流中心等眾多景點,無不向世人展示著太極拳的悠久歷史和深厚底蘊。每年,都有來自世界各地的80余萬人次到陳家溝“朝聖”、學拳,感受太極拳的魅力,領略中華傳統武術文化的博大精深。

焦作市僑聯趙志宏 副主席表示:陳家溝太極拳不僅在國內深受推崇,在國際上也享有盛譽。它早已在全球150多個國家和地區生根發芽,習練者達數億人。2006年,太極拳列入首批國家級非物質文化遺產名錄;2007年,溫縣被命名為“中國武術太極拳發源地”;2020年12月17日晚,聯合國教科文組織宣布太極拳入選人類非物質文化遺產代表作名錄;2023年8月8日,中國郵政《太極拳》特種郵票首發。這一系列的榮譽和成就,見證了陳家溝太極拳在世界舞台上的卓越地位和深遠影響。

在台灣也有很多各階層太極拳愛好者,雖然宗派不同,但多是強身健體,算是全民運動,此次大會看不到台灣代表参與實屬可惜了,未來希望能擴大舉辦世界各地太極拳交流暨兩岸太極拳交流活動,讓全世界愛好人士及台灣人民重新認識河南溫縣陳家溝,作為太極拳的發源地,承載著數百年的歷史記憶和文化傳承。焦作市歡迎各界人士來到陳家溝,親身感受太極拳的魅力,領略這片中華民族發源中原土地上的獨特風光和深厚文化底蘊,共同見證太極拳的傳奇與輝煌。它不僅是太極拳愛好者心中的聖地,更是中華民族優秀傳統文化的重要象徵。