遇見貴州旅遊系列(17) “撮泰吉”系彝語音譯

〔本報主任記者吳吉雄 貴州報導〕在台灣許多少數民族都有他祖先聖靈傳說在保佑照顧著他們的子孫,一方水養一方人,都是人們對大地的尊敬及感恩。在中華大地浩瀚無垠的文化長河中,隱藏着無數令人驚歎的瑰寶。而在貴州的深山之中,有一顆歷經歲月洗禮,依舊散發着迷人光芒的明珠——「撮泰吉」。這一原汁原味的原生態藝術形式,宛如一把鑰匙,爲我們打開了探索彝族古老文明與人類戲劇起源的大門。

「撮泰吉」是彝語的音譯,蘊含着深刻的文化內涵。「撮」在彝語中意爲鬼,「泰」表示變化,「吉」則是玩耍的意思,因此它也被稱爲「變人戲」,寓意着人類變化的戲碼。它不僅被讚譽爲「人類的祖宗戲」「人之初,戲之始,彝之源」,更被中國戲劇家曹禺先生譽爲戲劇的「活化石」。2006 年,「撮泰吉」被列入第一批國家級非物質文化遺產保護名錄,這無疑是對它無與倫比價值的極大肯定。

流傳於威寧彝族回族苗族自治縣板底鄉裸嘎寨,以及赫章縣珠市、雉街、媽姑等彝族聚居區的「撮泰吉」,背後有着一個動人的傳說。在遙遠的古代,惡劣的自然災害接踵而至,年復一年的乾旱讓莊稼顆粒無收,而大雪的侵襲更是讓種子消失殆盡,許多人因此失去了生命。就在人們陷入絕望深淵之時,天神派遣「撮泰阿摩」帶來了希望。「撮泰阿摩」送來糧食和種子,還幫助人們耕種,將人類從滅亡的邊緣拯救回來。自此以後,每逢災荒年景或是兵荒馬亂,彝族人民便會在古歷十月初一至正月十五這段特殊的時期,精心裝扮成「撮泰阿摩」,惟妙惟肖地表演其幫助人類的整個過程。他們希望藉此驅除邪惡,祈求風調雨順、人畜興旺,這不僅是一種儀式,更是彝族人民對美好生活的無限嚮往與堅定信念的體現。

關於「撮泰吉」的起源,彝文古籍並無確切記載,但專家們透過對彝族父子連名譜系的深入研討,提出了種種觀點。有的認爲它的產生歷史已有 5000 年以上,有的甚至認爲超過了 8000 年。無論哪種觀點,都證明了「撮泰吉」起源年代的久遠,它猶如一條時光隧道,將我們帶回到遙遠的過去。

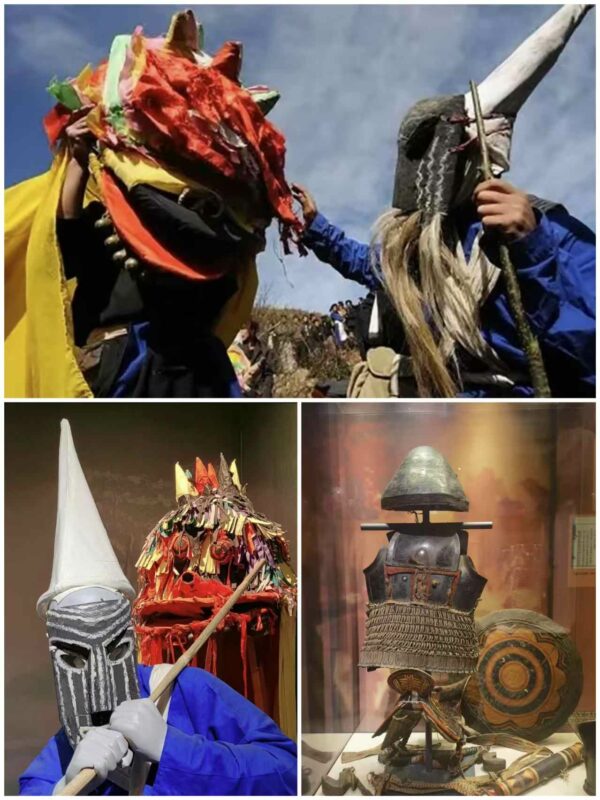

觀看「撮泰吉」的表演,就像是在閱讀一部生動的人類進化史。表演者們通過精湛的技藝,形象地展現了人類由猿進化到人,還不能完全直立行走,只能矮步蹲走的情形。「撮泰吉」的表演團隊通常由 10 餘人組成,每個人都在其中扮演着不可或缺的角色。3 人演獅子,雄姿英發;2 人扮牛,憨態可掬;2 人擊打鑼鼓,敲出節奏;4 人打燈籠火把,照亮舞台;6 人扮演主要角色,演繹故事。表演內容豐富多彩,涵蓋祭祀、耕作、喜慶以及掃寨等諸多方面,與彝族人民的生產生活緊密相連,生動地反映出他們獨特的生活方式與社會習俗。

在「撮泰吉」的主要角色中,每一個都有其獨特的象徵意義和鮮明的人物特徵。惹嘎阿布,被稱爲「山林爺爺」,是傳說中的「山神」,也是先賢和智慧的化身。在古代,人類對自然充滿敬畏與無知,惹嘎阿布在彝族先民心中的地位無比高大。他在演出中不戴面具,青布包頭,頭上插着玉米棒代表金角,象徵着古老;用麥草或細繩製作的鬍鬚,寓意長壽;戴兩個生雞蛋連綁而成的「眼鏡」,表示能夠透視混沌,洞察一切。阿布摩,1700 歲的老爺爺,戴著畫有橫波浪白紋飾且寬大厚重的白鬚面具,黑巾包頭呈圓錐狀,威嚴而慈祥。阿達姆,1500 歲的老奶奶,是阿布摩的配偶,她戴的圓盤狀面具,上端畫有螺旋形的白線紋,臉龐部位畫下斜波浪白紋飾,黑布包頭爲圓錐狀,無須,初上場時還背着嬰兒阿安,充滿了母性的溫柔。麻洪摩,1200 歲,戴黑鬚面具,畫直式波浪白紋,作爲養兵、帶兵的長者,他的名字就體現了其職業和人們對他的尊重。阿安,小娃娃,阿布摩和阿達姆的孩子,戴無須白色紋飾小面具,在正戲下半場入場,爲表演增添了一份童真與活力。

「撮泰吉」講述的故事完整而動人。撮泰老人揹着沉重的糧種,來到因天災而陷入困境的彝寨——裸嘎院子。這裡曾經「燕麥鏽黃了,蕎子不結果,不聞雀鳥叫,活人沒一半」,而撮泰老人的到來,帶領大家開荒種莊稼、養牛馴馬、耕作犁地、點火燒草、撒種子、打蕎子。在辛勞的耕作之餘,人們歇息、嬉鬧、抽菸、給孩子餵奶,呈現出一幅溫馨和諧的生活畫面。最後,惹嘎阿布帶領撮泰老人圍着火堆念祝詞,歡慶豐收。在歡樂祥和的氛圍中,他們進寨掃寨,掃去瘟疫,掃去苦難,掃去糾紛,留下福祿,造福人間,讓希望的光芒灑遍每一個角落。

面具是「撮泰吉」表演中最爲重要的道具,它們凝聚着無數的心血與智慧。這些面具用杜鵑、青棡等木料製作,將圓木一剖爲二,取其一半,挖空背面,正面鑿通眼鼻口,再用黑色顏料塗色。其造型原始、怪誕、稚拙,腦門隆凸,鼻子粗直且長,眼睛外角上揚,無脣齒,無耳朵,仿佛帶着濃厚的神秘色彩。面具還需用白色顏料畫上各式的波浪紋飾,以此區分不同角色:橫波紋面具是阿布摩專用,斜波紋面具是阿達姆專用,直波紋是麻洪摩專用,豎波紋是嘿布所用。每一個面具都像是一位沉默的歷史見證者,承載着歲月的滄桑,讓人不禁心生敬意;又似隱藏着無盡的故事,引人無限遐想。戴面具的演員還需以白布帶纏腿,以白布帶搭肩交叉於腰間,寓意人類初期的裸體狀態;圓錐狀頭飾以條狀黑、白巾包頭,象徵人類初期的頭飾,這些細節都讓表演更具真實感和歷史厚重感。

「撮泰吉」的舞蹈動作和唱腔同樣令人讚歎。其舞蹈動作具有強烈的象徵性,極具原始風格。表演者們的一招一式,仿佛穿越時空而來,開荒、養牛、馴馬、犁地、歡慶豐收、進寨掃寨,動作簡單、直接,略顯怪誕、稚拙,但正是這些看似樸拙的動作,將彝族人民豪放不羈的性格、對美好生活的熱情展現得淋漓盡致。而唱腔則具有鮮明的民族特色,時而悠揚婉轉,如潺潺溪流,輕撫人心;時而高亢激昂,似雷霆萬鈞,震撼靈魂。唱詞古樸而深邃,每一個字、每一句話都述說着古老的場景和故事。再配以表演者們精彩的演繹,一幅生動的歷史畫卷在觀眾眼前徐徐展開,讓人對彝族這個古老而神秘的民族有了更深刻的認識和理解。

在「撮泰吉」的傳承道路上,有許多令人敬佩的傳承人。文道華老人作爲第二批國家級非物質文化遺產代表性項目代表性傳承人,如今已 80 餘歲高齡,但他依舊爲「撮泰吉」的傳承事業奔波忙碌。他傾注心血培育一批又一批優秀的學生和傳承者,毫無保留地講授「撮泰吉」的歷史淵源、傳承價值。文道華之子文斌,作爲第二批市級非物質文化遺產代表性項目代表性傳承人,也在不斷努力,傳承和弘揚這一珍貴的文化遺產。此外,文道華的徒弟文超、文康進、文瑤等,也不定期組織村民、學生對「撮泰吉」的歷史來源、表演形式、道具含義等進行宣傳學習。在他們的努力下,村民、學生對本民族文化「撮泰吉」的熱愛日益高漲,民族文化氛圍愈加濃厚,民族自信也得到了極大的增強。在赫章縣,像蘇萬朝等代表性傳承人,同樣在默默付出,爲「撮泰吉」的傳承貢獻着自己的力量。

「撮泰吉」不僅是彝族人民的驕傲,更是全人類共同的寶貴財富。它爲我們提供了一扇了解彝族歷史和文化的窗口,讓我們得以窺見這個古老民族的生活方式、信仰與智慧。同時,作爲一種古老的戲劇形式,它具有重要的研究價值。其中有關生產生活的表演活動,對於人類學、民俗學、戲劇學、舞蹈學等學科都有着重要的參考意義,是學者們研究人類文明發展的重要依據。

無論在台灣或是在貴州都有一個共同點就是住著一群善良的人,讓我們共同珍惜和保護這一無比珍貴的文化遺產,珍惜土地上的生命,讓「撮泰吉」在新時代綻放出更加絢爛的光彩。每一次「撮泰吉」的表演,都是一場穿越時空的文化之旅,那些精彩瞬間,不僅會永遠留在觀眾的記憶中,更將成爲我們領略古老民族文化魅力的珍貴見證。期待更多的人走進「撮泰吉」的世界,感受它的獨特魅力,讓這顆文化明珠的光芒照亮更多人的心田 。

歡迎來「遇見多彩貴州」 參考資訊:

0900334489、18695694889

Tk

https://vt.tiktok.com/ZSrqPrFhS/

Ig

https://www.instagram.com/reel/DIk1Cc7S5XY/?igsh=YTF6a254Nm02c3c=

Yt