〔本報主任吳吉雄 貴州銅仁報導〕在貴州的東北部,有一座充滿魅力的城市——銅仁。這裏不僅有雄奇壯麗的自然風光,更有源遠流長的歷史文化,梵淨山、思南府文廟、雲舍村、中南門歷史文化區、銅仁幼專非遺中心、萬山硃砂古鎮……每一處都散發着獨特的韻味,等待着人們去揭開它們神祕的面紗。

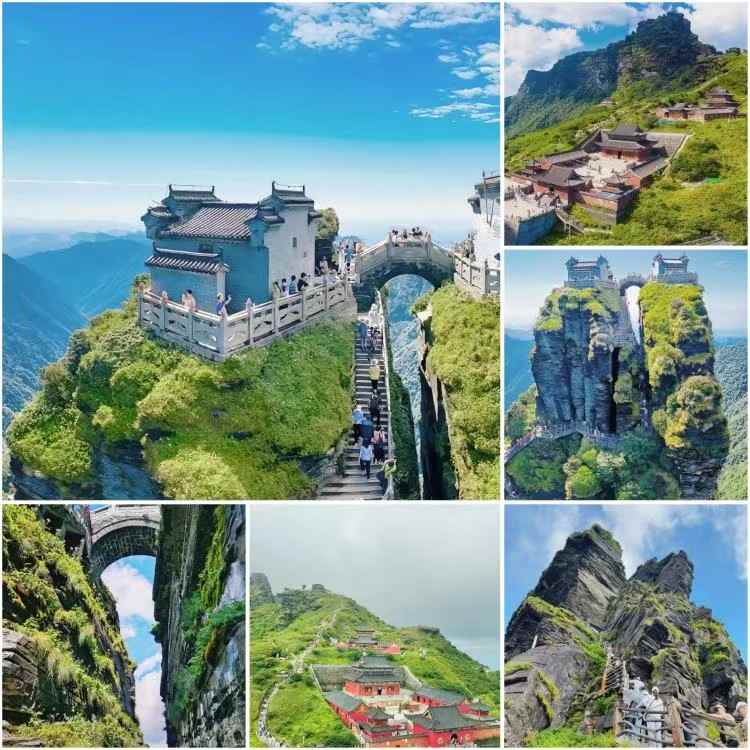

梵淨山:自然與信仰的交融

梵淨山,不同的氣候有著不同的風情、這座屹立在雲貴高原向湘西丘陵過渡地帶的名山,宛如一顆璀璨的明珠,閃耀着獨特的光芒。它的山峯高聳入雲,千溝萬壑縱橫交錯,高山石林峯羣形態各異,“蘑菇石”“老鷹巖”“萬卷書”“將軍頭”“太子石”“紅雲金頂”等景觀,無一不是大自然鬼斧神工的傑作 。“蘑菇石”宛如天上飛來之物,又似地下生長而出,歷經14億年的風雨洗禮,依然傲然矗立,見證着歲月的變遷。紅雲金頂海拔2336米,晨間紅雲瑞氣常常環繞四周,彷彿是被賦予了神祕的力量。山峯拔地而起,垂直高差達百米,上半部分一分爲二,由天橋連接,兩邊各建一廟,一邊供奉釋迦佛,一邊供奉彌勒佛,將自然景觀與宗教信仰完美地融合在一起。

梵淨山不僅是一座自然奇觀,更是“人與生物圈保護網”的成員之一,擁有着豐富的動植物資源。這裏森林覆蓋率高達95%以上,植物種類多達2000餘種,其中“中國鴿子樹”——珙桐,在這裏有2000多畝,是世界珙桐林特殊集中分佈的唯一地區。而“世界獨生子”——黔金絲猴,野生數量只有750只左右,僅分佈在梵淨山區內,它們在這片廣袤的森林裏繁衍生息,爲梵淨山增添了一份靈動的生機。登上梵淨山巔,俯瞰着連綿的羣山和浩瀚的雲海,感受着山風的吹拂,彷彿與大自然融爲一體,心靈也得到了前所未有的寧靜與慰藉。

思南府文廟:儒家文化的傳承之地

思南府文廟,這座始建於元代的古老建築,承載着深厚的歷史文化底蘊。它原本是思南宣慰使田氏土司田宗鼎的住所,明永樂十一年(1413年),思南宣慰司改設思南府,這裏被闢爲文廟。歷經明清兩代十數次擴建,直至清嘉慶十二年(1807年)才形成今日之規模,是當今貴州保存較爲完整的文廟之一。走進思南府文廟,彷彿穿越時空,回到了那個尊崇儒家文化的時代。紅牆黛瓦、飛檐斗拱,每一處建築細節都彰顯着古代工匠的精湛技藝和獨特智慧。廟內保存着衆多明清兩朝皇帝御賜的匾額,康熙的“萬世師表”、雍正的“聲名遠揚”、乾隆的“與天地參”等,這些匾額不僅是對儒家文化的高度讚譽,更是思南府文廟歷史地位的有力見證。

「先有思南、後有貴州」在古代,思南地處偏遠,但隨着儒家文化以及大量外來文化元素的湧入,這裏的文化教育逐漸步入輝煌時代。截止清代,思南境內就有鳳儀、安化、培風等十四個書院,光緒時期便形成了由幼兒到中學的教育體系。民國十年,全縣十九個鄉鎮都成立了中心小學,周邊縣未設立中學的地方都紛紛來思南讀書。思南府文廟的設立,無疑是思南歷史的一個重要里程碑,它見證了思南文化教育的發展歷程,也傳承着儒家文化的精神內核,激勵着一代又一代的思南人追求知識、崇尚道德。

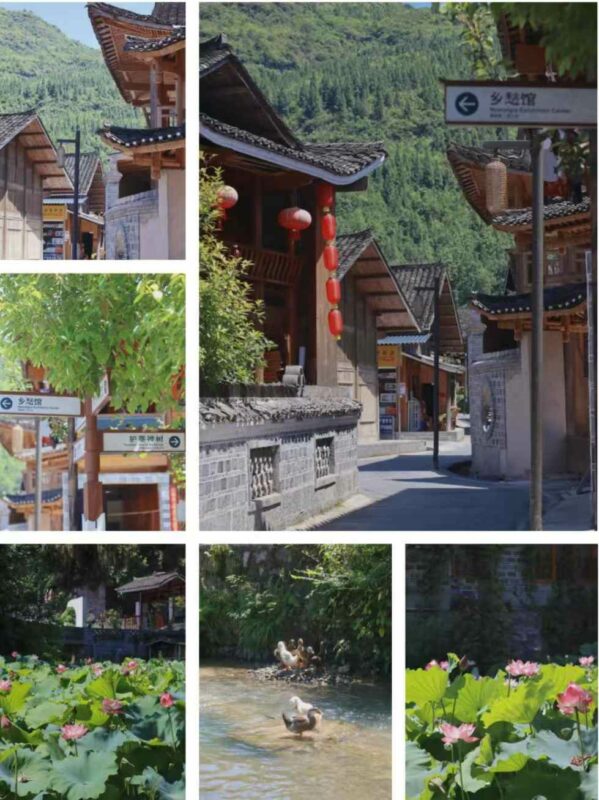

雲舍村:中國土家第一村的詩意生活

在梵淨山腳下、太平河畔,有一個被譽爲“中國土家第一村”的地方——雲舍村。這裏風景優美,民風淳樸,宛如世外桃源一般。雲舍村坐落在山地河谷喀斯特地貌中,東倚秦巖坡、西傍壩元坡、裏有神龍潭、外有太平河,兩條河流穿村而過,寨內青石小巷連接全村,錯落有致、聚散相交,充滿了濃郁的田園氣息。神龍潭是雲舍村的一大奇觀,它直徑40米,深20米,出水量達到每秒4噸,流經500米後注入太平河。更爲神奇的是,神龍潭的水位漲落還能預報天氣,充滿了神祕色彩。

雲舍村的建築多爲土家族傳統的桶子屋,爲四合院形式,由正屋、偏屋、木樓和朝門組成,四面封牆,又叫封火桶子。這些建築整體呈正方形,北高南低,上方爲正屋,分中堂和左右廂房,下方爲樓子。階檐和石墩上的精美浮雕,樓欄上栩栩如生的鏤空木雕,都展現着土家族獨特的文化特色和精湛的工藝水平。在這裏,擺手舞、哭嫁、舞龍燈等土家傳統民俗文化源遠流長。每到春節,“雲舍亮龍”的製作更是全村的頭等大事。雲舍土家亮龍一般由100至200棟長龍、10餘棟副龍組成,寓意長幼有序、薪火傳承。製作工藝繁雜,需約30人純手工打造,從篾條編骨架,到糊紙、上漆、描繪、貼金……每一步都凝聚着村民們的心血。亮龍在色彩運用上十分考究,以紅、黃、綠三色爲主色調,黑、藍色點綴其中,相互映襯,構成了亮龍獨特而絢麗的視覺效果。正月裏,雲舍村500餘名表演人員齊上陣,舞動亮龍鬧新春,場面熱烈歡騰、聲勢浩大,讓人感受到濃濃的節日氛圍和土家人民對生活的熱愛。

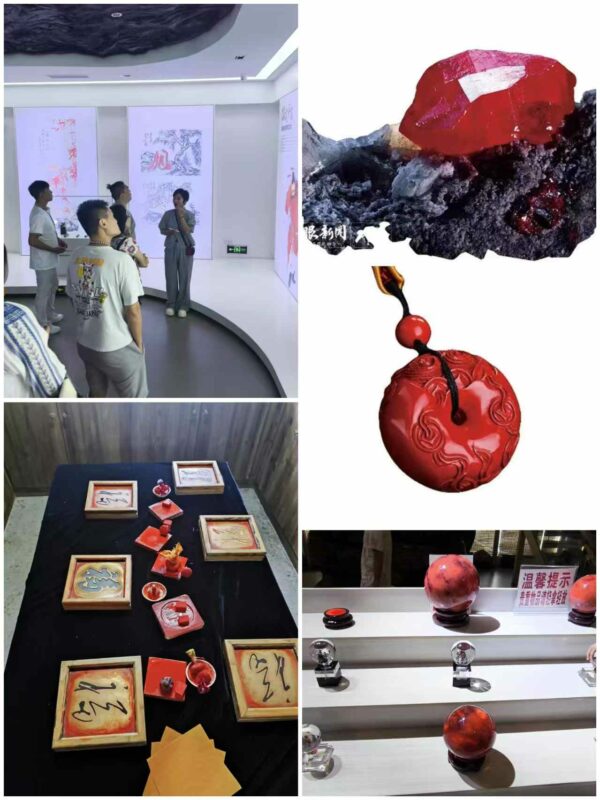

銅仁幼專非遺中心:非遺傳承的搖籃

銅仁幼專非遺中心,宛如一座非遺文化的寶庫,匯聚了銅仁地區衆多珍貴的非物質文化遺產。在這裏,非遺文化得到了系統的整理、保護和傳承,成爲了培養非遺傳承人的搖籃。銅仁幼專非遺中心通過開設各類非遺課程、舉辦非遺展覽、開展非遺體驗活動等多種形式,讓更多的人瞭解和認識非遺文化。學生們在這裏不僅可以學習到簫笛製作、儺面具雕刻、土家刺繡等傳統技藝,還能深入瞭解這些技藝背後所蘊含的歷史文化和民族精神。非遺中心還邀請了衆多非遺傳承人走進校園,與學生們面對面交流,手把手教學,讓古老的非遺技藝在年輕一代的手中得以延續和發展。

在這裏,每一件非遺作品都像是一個故事的講述者,它們用獨特的藝術語言,訴說着銅仁地區各族人民的生活智慧、審美情趣和文化傳承。無論是精美的苗繡、古樸的儺面具,還是悠揚的簫笛,都散發着濃郁的民族氣息,讓人感受到非遺文化的無窮魅力。銅仁幼專非遺中心就像一顆種子,在校園裏播撒下非遺文化的希望,讓更多的年輕人成爲非遺文化的傳承者和傳播者,爲銅仁地區的文化繁榮和發展貢獻着自己的力量。

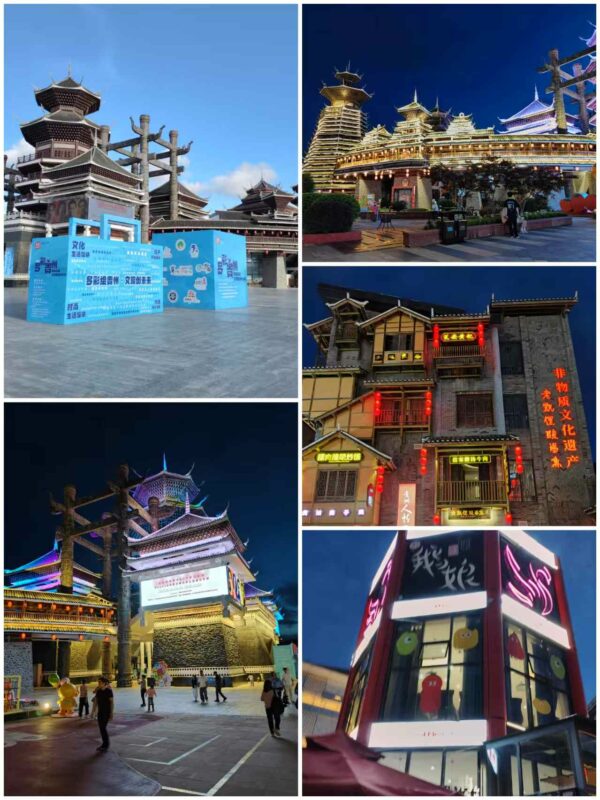

萬山硃砂古鎮:礦業文化的歷史印記

萬山硃砂古鎮,曾經是中國最大的汞礦產地之一,被譽爲“中國汞都”。上世紀50年代以來,萬山累計生產汞和硃砂3萬多噸,上繳國家利稅15億餘元,爲國家償還“前蘇聯“外債作出巨大貢獻,爲國家經濟發展做出了巨大貢獻。這裏的礦業文化源遠流長,承載着一段輝煌而厚重的歷史。走進硃砂古鎮,彷彿穿越時空,回到了那個熱火朝天的礦業開發年代。古老的礦井、斑駁的廠房、高聳的煙囪,這些礦業遺蹟見證了萬山曾經的繁榮與滄桑。在漫長的礦業發展過程中,萬山不僅積累了豐富的礦業資源,還形成了獨特的礦業文化。礦工們在艱苦的工作環境中,創造了屬於自己的生活方式和文化傳統,他們的堅韌、勤勞和智慧,成爲了萬山礦業文化的精神內核。

如今,隨着礦業的轉型發展,萬山硃砂古鎮也在積極探索新的發展模式。在保護礦業遺蹟的基礎上,通過開發旅遊項目,將礦業文化與旅遊產業有機結合,打造出了一個集文化體驗、休閒旅遊、科普教育爲一體的特色旅遊景區。遊客們在這裏可以參觀地下采礦遺址,瞭解汞礦的開採歷史和工藝流程;可以漫步在充滿懷舊氣息的古鎮街道,感受當年礦工們的生活氛圍;還可以品嚐到具有地方特色的美食,購買到精美的硃砂工藝品。萬山硃砂古鎮就像一部生動的史書,向人們展示着礦業文化的魅力,也讓更多的人瞭解到那段鮮爲人知的歷史。

我在貴州等你、等你和我相遇、等待如此美麗,在這優美的歌詞展開了多精貴州,今年在貴州省台辦安排下两岸媒體多彩貴州之行,邀約兩岸媒體共20多家媒體参與,一行30多人齊聚在銅仁市共同領略及分享貴州銅仁,這座充滿魅力的城市,以其獨特的自然風光和深厚的歷領史文化底蘊,吸引着來自五湖四海的遊客。梵淨山的雄偉壯麗、思南府文廟的古樸典雅、雲舍村的寧靜祥和、中南門歷史文化區的人間煙火、銅仁幼專非遺中心的傳承創新、萬山硃砂古鎮的歷史印記……每一處都讓人陶醉其中,流連忘返。這裏的每一片山水、每一座建築、每一項非遺、每一個故事,都飽含着銅仁人民的智慧和情感,都承載着這座城市的獨特魅力與情懷。如果你渴望一場與衆不同的旅行,渴望探尋那些隱藏在歲月深處的美好,那麼,不妨來銅仁吧,這裏一定會給你留下一段難忘的回憶。